香菇菌棒工厂化生产中的主要污染形式及其相互关系

本文荣获“裕灌杯”《食药用菌》杂志2019年度优秀论文评选活动“优秀奖”。

耿立1, 3 龚凤萍2,3 张应香2, 3*

( 1. 河南农业大学经济与管理学院,郑州 450046;2. 信阳市农业科学院,河南信阳 464000;3. 河南省食用菌产业技术体系信阳综合试验站,河南信阳 464000)

食药用菌杂志

随着我国香菇菌棒工厂化生产的深入发展,各主产区配备有工厂化制棒生产车间、流水线及环境控制系统的专业化制棒工厂数量越来越多、规模越来越大。然而,菌棒生产污染率居高不下的问题也日益突出[1, 2]。2017年9月10日至10月8日,我们采用工厂化制棒方式生产香菇菌棒29个批次共计461 247棒,去除胀袋菌棒后,共接种450 373棒,污染21 786棒,平均污染率为4.84%。现将污染情况及原因分析如下,供生产及研究人员参考。

1 材料与方法

1.1 材料

(1)菌种。庆科212胶囊菌种,庆元县食用菌科研中心提供[3]。

(2)培养基配方。木屑84%、麦麸15%、轻质碳酸钙1%,含水量53%~55%。

(3)设施设备。拌料装袋生产线、卤素水分测定仪(幸运XY-MW)、智能扎口机(菇人GR-K5)、工业蒸汽锅炉(太锅DZL2-1.25-AII)、臭氧发生机(九州龙JA-100A)、接种净化风机(科兴FCF-800)。万级净化冷却室(长12 m×宽12 m×高4.5 m)和万级净化接种室(长10 m×宽12 m×高2.5 m),配套制冷空调设备;洁净发菌室(长22 m×宽12 m×高4.5 m),墙体为容重25 kg/m³的聚苯乙烯冷库板,每个发菌室安装24 P工业空调2个,2 000 m³/h的进、排风扇各4个, 30 W节能灯管4盏。

1.2 方法

(1)制棒与灭菌方法。使用15×55(cm)聚乙烯塑料袋制棒,袋均装料1.9 kg(湿重)。菌棒在95~99 ℃下常压灭菌5 h,再焖置6 h后揭膜,自然降温至65 ℃后转入冷却间;使用空调将料温降至25 ℃以下。

(2)接种方法。在喷雾降尘后的接种室内,将菌棒摆放在接种台面的净化风机洁净风区域内,每棒接入胶囊菌种4颗。

(3)发菌方法。接种后的菌棒转运至发菌室,存袋密度60棒/m³,设定空调控温22~24 ℃;菌落连穴前,每天开门并机械排风2次,每次10 min;菌落连穴时刺孔,孔深5 mm、孔径5 mm,每穴4个孔;刺孔后,空调控温在20~22 ℃,设定排风频度为开5 min、关115 min;发菌接近满袋时,空调控温在23~25 ℃,设定排风频度为开10 min、关110 min。发菌期全程闭光,湿度自然[4,5]。菌棒发满菌丝后,从发菌室移至出菇基地,同时统计每批次污染率数据。

(4)数据搜集与处理方法。向拌料装袋、灭菌冷却、接种、发菌等4个生产环节的负责人分别发放《质量检控日报表》,检查、记录关键技术控制点的情况和生产中发生的故障,作为分析污染原因的依据。菌棒发满出库时,按照扎口处污染、接种穴口污染、袋身袋底微孔污染3种形式分类记录污染菌棒数量,同一菌棒兼具两种以上污染形式的,按污染最严重的形式计。最后计算出各批次的3种污染率及总污染率。

使用Excel 软件对污染率数据进行处理分析。

2 结果与分析

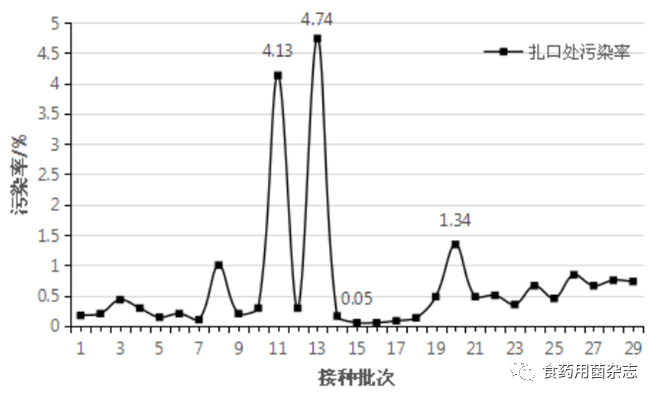

2.1 扎口处污染情况

从图1可见,29个批次扎口处污染率数据中,有20组在0.5%以下,占68.96%;有6组在0.5%~1%间,占20.68%;3组在1%以上。说明香菇菌棒工厂化生产方式,将扎口处污染率控制在1%以下是完全可以实现的。

图1 29个批次扎口处的污染率分布

除个别批次外,扎口处污染率分布曲线(图1)总体表现出上升的趋势,分析认为该趋势与扎口机槽口模块的磨损日益严重、导致扎口过松有关。批次11、批次13的扎口处污染率出现陡增的情况,查阅生产记录后发现:批次11制棒当天,更换了一台新的扎口机,技术人员巡查发现使用该扎口机,菌棒多发生因扎口过紧而磨破菌袋的情况,因而停止使用该机;批次13制棒当天,一台扎口机试用了新供货厂家的扎口钉,期间发现部分扎口钉前端尖锐、易刺破袋口。以上两点是造成批次11和批次13扎口处污染率陡增的主要原因。

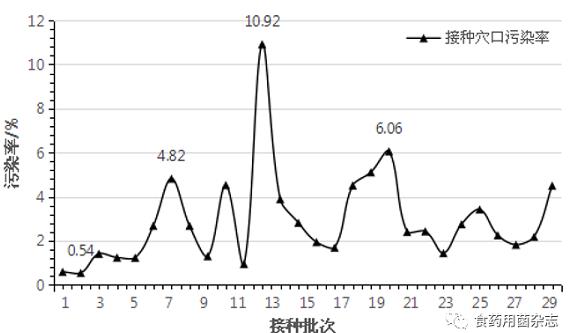

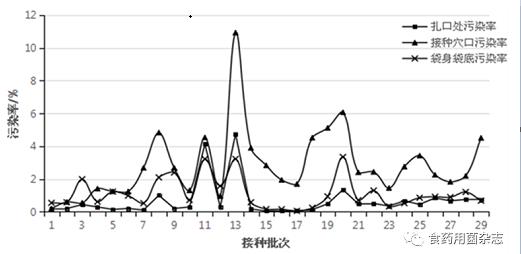

2.2 接种穴口污染情况

由图2可知,接种穴穴口污染率呈现波动式上升的趋势,这是由于生产中接种室每天重复使用,室内的尘埃和杂菌基数逐渐增加;而卫生清理工作效果的不稳定,是造成污染率逐渐上升及波动的主要原因。应加强接种室卫生清理工作监督和效果评估,以控制接种穴口的污染。

图2 29个批次接种穴口污染率分布

从图2看,接种穴口污染率峰值发生在批次13,接种环节的档案记录显示,当天使用的胶囊菌种存在泡沫盖偏斜、接种后难以封严穴口的情况(图3)。据此分析该批次污染率陡升的主要原因是菌种未完全封住穴口致穴口处落入尘埃、杂菌侵染增多。

图3 胶囊菌种泡沫盖偏斜

批次8、11、18、19、20、29等的接种穴口污染率也较高,生产档案《接种质量检控日报表》显示,这些批次在接种当天出现如下问题:接种净化风机坏了而操作人员未及时发现;打穴时穴口边缘菌袋裂开;接种后菌种悬空;接种员手部及接种器具未按规范消毒。分析认为,以上因素的交互作用结果造成了接种穴口污染率处于较高水平。

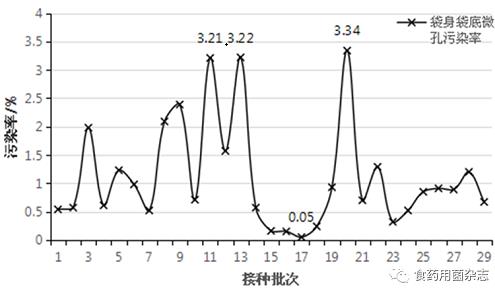

2.3 袋身袋底微孔污染情况

由图4可见,批次14及之前的各批次袋身袋底微孔污染率呈现不稳定的升降状态,从批次15开始,除批次20、22、28外,其他各批次污染率基本稳定在1%以下。日报表显示,从批次14装袋开始,均使用堆置3个月以上的木屑原料,分析认为,长期堆置的木屑木质素被充分软化,有效减少了因菌袋被木屑刺破造成的微孔污染。该结论与陈文杰等的研究结果相吻合[1]。如果在生产中使用内袋,则袋身袋底微孔污染会进一步减少。日报表中记录的与微孔污染相关的其他因素还有:装料后袋底撞击装袋机托盘而致的袋底微孔,放置菌棒的地面未清理干净而刺破菌袋,装料过紧,菌袋中回收塑料添加量过多等。

图4 29个批次袋身袋底微孔污染率分布

批次20的日报表显示,装袋当天3号装袋机绞龙多次出现故障、填装原料时抖动过大,是造成该批次微孔污染陡增的主要原因。

2.4 三种污染发生相互间的关系

首先,香菇菌棒扎口处、接种穴口、袋身袋底微孔这三种污染率的变化,具有正相关关系,污染率越高、正相关关系越明显(图5)。表明香菇菌棒工厂化生产过程中的各环节紧密相关,一个环节的失误和疏忽,往往造成后续环节的连锁反应,会扩大污染,损失加重。而长期、严重的污染,往往是由多种污染因素共同作用的结果。接种穴口污染数量为13 443棒,占总污染数量的61.70%,接种穴口污染的有效防治,是减少菌棒总体污染的关键。

图5 香菇菌棒三种污染率之间的关系

3 小 结

香菇菌棒工厂化生产的污染率控制,是一项需要统筹各个生产关键环节的系统工程。在控制香菇菌棒工厂化生产污染率的主要措施中,木屑原料的充分堆制、机器设备及零配件的完好和稳定运行是基本保障,菌种高质量和接种环境清洁无菌是决定因素,接种穴口污染的防治是控制总污染率的重中之重。

参考文献

[1] 陈文杰, 韩韬. 北方香菇菌棒规模生产过程中的污染控制试验[J]. 中国食用菌, 2016, 35(01): 37-39.

[2] 李玉, 张振宇, 尚晓冬, 等. 香菇菌棒工厂化生产及其问题浅析[J].食用菌, 2017, 39(03): 3-4.

[3] 姚庭永, 吴应淼, 吴银华, 等. 香菇庆科212生物学特性及栽培技术[J]. 食用菌, 2013, 35(4): 27-28.

[4] 耿立, 李直鸿, 李龙. 香菇庆科212工厂化生产及周年式出菇技术初探[J]. 食用菌, 2016(04): 34-36.

[5] 耿立, 王德芝, 李尽哲, 等. 高温季节香菇工厂化栽培不同催蕾方式的效果[J]. 食药用菌, 2017, 25(1): 61-64.

——————

“施尔丰杯”《食药用菌》2020年度优秀论文评选活动正在进行中,优秀论文将从刊于2020年《食药用菌》杂志的论文中筛选评定,欢迎投稿参评。

——————

欢迎关注、订阅《食药用菌》杂志,欢迎投稿及刊登广告,联系电话:0571-86416066,E-mail: zjmushroom@126.com,QQ:476033652。